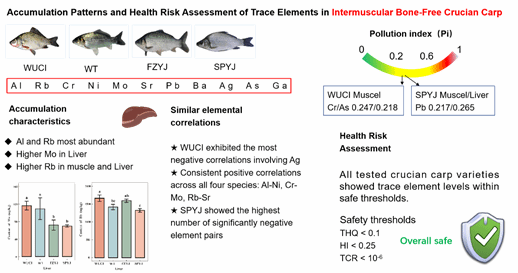

北方主养品种营养饲料与品质调控创新团队与淡水鱼类基因组学与基因编辑创新团队联合开展的"无肌间刺鲫微量元素积累模式与健康风险评价"研究取得新进展。相关成果《Accumulation Patterns and Health Risk Assessment of Trace Elements in Intermuscular Bone-Free Crucian Carp》发表于JCR 1区期刊《Toxics》�����。

基于前期利用CRISPR/Cas9基因编辑技术成功培育的无肌间刺鲫新品系(WUCI)�����,研究团队以野生型鲫(WT)�����、方正银鲫(FZYJ)和松浦银鲫(SPYJ)为对照�����,首次系统解析了基因编辑对鱼类元素代谢的影响。研究结果显示:WUCI中钼(Mo)和铷(Rb)呈现显著的特异性积累模式�����,其肝脏Mo含量(0.265±0.032 mg/kg)以及肌肉和肝脏Rb含量(分别为8.74±1.21 mg/kg和12.56±2.05 mg/kg)显著高于其他品种(p<0.05)�;WUCI肌肉中铝����、镍、锶�����、银和镓含量显著降低�;元素相关性分析揭示了4种鲫元素相互作用的差异特征,反映了不同基因型鲫鱼的代谢能力差异�,证实了基因型特异性影响元素积累的假设。健康风险评估表明�����,4种鲫均符合食品安全标准(THQ/HI<1�,TCR<10-6)。值得注意的是�����,研究发现4种鲫肌肉中的砷含量均高于肝脏,这可能与肝脏高效的解毒(甲基化排泄)功能和肌肉中硫基蛋白的强结合的协同机制有关���。本研究为鲫食品安全提供了科学依据���,也为鱼类元素代谢研究及优化元素谱系的优良品种培育奠定了理论基础。

本研究获得国家重点研发计划���、中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资助��。